Résumé :

Depuis le jour où des hommes en noir l'ont brutalement arrachée à sa mère et conduite dans un mystérieux Centre, mi-pensionnat mi-prison, Lila a tout oublié de sa vie antérieure. La jeune femme, à la fois sensible, surdouée et asociale, n'a alors qu'une obsession : retrouver sa mère et sa mémoire perdue.

Dans une société sécuritaire en total décalage, où les livres n'ont plus droit de cité, Lila commence son enquête et parallèlement, son chaotique apprentissage.

Sa trajectoire croisera celle de nombreux personnages, parmi lesquels un maître érudit et provocateur, un éducateur aussi conventionnel que dévoué ou encore un chat multicolore...

'La ballade de Lila K s'avère être un véritable roman d'initiation où se mêlent suspense, histoire d'amour et questionnements sur notre société.

Dans une société sécuritaire en total décalage, où les livres n'ont plus droit de cité, Lila commence son enquête et parallèlement, son chaotique apprentissage.

Sa trajectoire croisera celle de nombreux personnages, parmi lesquels un maître érudit et provocateur, un éducateur aussi conventionnel que dévoué ou encore un chat multicolore...

'La ballade de Lila K s'avère être un véritable roman d'initiation où se mêlent suspense, histoire d'amour et questionnements sur notre société.

Mon P'tit Blog :

J'ai beaucoup aimé cette lecture, même si la ballade n'est en aucun cas romantique... Pas de grand pathos pour ce sujet tellement humain de la maltraitance enfantine -entre autres sujets abordés-, une cité presque futuriste ou caricaturale pour donner l'impression que ce n'est pas tout à fait chez nous. Le style simple de Blandine Le Callet fait des merveilles comme pour son précédent roman (La Pièce Montée). Elle nous délivre un très beau message : au-delà des réalités, des situations traversées et de l'image qu'en ont les autres, seul compte notre chemin personnel et la ressource qu'apportent nos émotions propres. Convaincue bien sûr !

Critiques :

Jurée du Prix du livre numérique, Nolwenn Jouneau décrit son agréable balade au coeur du roman fantastique de Blandine Le Callet. (L'Express)J'ai lu La Ballade de Lila K de Blandine Le Callet et j'ai été assez emballée. La légèreté du titre dissimule un roman dur et sans compassion pour son personnage principal. Mais pour une fois la névrose n'écrase pas le récit lui-même. Le contexte futuriste ne l'emporte pas non plus sur l'histoire elle-même. Un monde froid, moderne et réalisteOn est vite pris par l'histoire personnelle, par le drame vécu par Lila, par sa sensibilité extrême. Les personnages secondaires occupent une place à part entière dans le récit et entrent en interaction réelle et pas seulement de surface avec Lila, quand bien même cette dernière supporte mal toute forme de friction avec un autre être humain. L'univers que l'on découvre à mesure que Lila force la porte rouillée par ses angoisses à s'ouvrir sur l'extérieur nous donne à voir un monde froid, moderne et relativement réaliste comme une évolution logique de certaines dérives d'aujourd'hui. Le fait qu'une personne qui accepte encore d'avoir des rides et refuse les injections de Botox passe pour un dangereux provocateur surprend à peine tant le récit s'éloigne progressivement de notre référent pour aller vers celui de Lila.

Un texte efficace sans fioritures

Ainsi on ne comprend pas immédiatement si la différence entre notre univers et celui de Lila est le fruit de sa perception ou s'il s'agit de sa réalité. Ce n'est clair qu'au bout d'un certain nombre de pages. Pourtant, on se laisse porter avec plaisir jusque-là simplement parce que le personnage central s'inscrit en porte-à-faux par rapport au monde cruel qu'elle habite et qu'on la force à apprécier, comme si la solitude était devenue un crime contre l'humanité.

Blandine Le Callet n'utilise pas les mots sans bien les penser, on le sent bien en dévorant son roman. Je n'ai pas ressenti de fioritures et j'ai lu un texte efficace, allant à l'essentiel sans être maigre. C'est un plaisir de lecture parce qu'on sait où on va et qu'on peut se laisser porter en toute confiance. La vie de Lila K est un horrible drame et pourtant, en posant ce roman après la dernière page, j'ai eu le sentiment de prendre avec elle une bouffée d'oxygène.

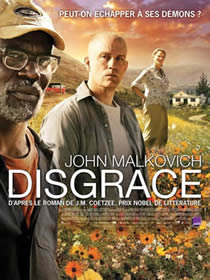

9e roman de l’écrivain sud-africain, prix Nobel en 2003, Disgrâce est aussi celui de la consécration, couronné du Booker prize en 1999 (pour la 2e fois après « Michael K, sa vie, son temps »). Il est adapté au cinéma en février 2010 avec John Malkovich dans le rôle titre. Souvent présenté (réduit ?) à une peinture économico-sociale de l’Afrique du Sud post-Apartheid (lui ayant même valu une accusation de racisme), Disgrâce comme son titre l’indique est avant tout le récit de la chute d’un homme. Un homme vieillissant qui s’enfonce peu à peu dans des ténèbres de plus en plus opaques. Un homme qui perd et va perdre encore plus et c’est en cela que le roman est particulièrement poignant et marquant, allant à l’encontre des romans de reconstruction habituels. Un roman intimiste qui interroge aussi la notion de désir masculin, d’instinct primitif, la morale, la vieillesse et les rapports de domination, de violence au sens large et surtout la condition féminine dans la société sud-africaine actuelle.

9e roman de l’écrivain sud-africain, prix Nobel en 2003, Disgrâce est aussi celui de la consécration, couronné du Booker prize en 1999 (pour la 2e fois après « Michael K, sa vie, son temps »). Il est adapté au cinéma en février 2010 avec John Malkovich dans le rôle titre. Souvent présenté (réduit ?) à une peinture économico-sociale de l’Afrique du Sud post-Apartheid (lui ayant même valu une accusation de racisme), Disgrâce comme son titre l’indique est avant tout le récit de la chute d’un homme. Un homme vieillissant qui s’enfonce peu à peu dans des ténèbres de plus en plus opaques. Un homme qui perd et va perdre encore plus et c’est en cela que le roman est particulièrement poignant et marquant, allant à l’encontre des romans de reconstruction habituels. Un roman intimiste qui interroge aussi la notion de désir masculin, d’instinct primitif, la morale, la vieillesse et les rapports de domination, de violence au sens large et surtout la condition féminine dans la société sud-africaine actuelle.